為樹立文化自信,傳揚中華優秀傳統文化,更好了解中國歷史傳承脈絡,近日,安徽工業大學管理科學與工程學院暑期社會實踐隊赴南京博物院開展活動。本次活動,實踐隊員切身感受到中華文化深厚的底蘊,江南文化的源遠流長,增強了實踐隊員對中華文化的自信和認同感,勵志在新征程中擔當傳承文化的使命。

7月10日上午,實踐隊員抵達南京博物院。走進南京博物院大門,現代建筑與古建筑交相輝映,雖然少了幾絲歷史的厚重,但也顯得別具風格。或許在新時期下,這也是大多數中華文化的歷史命運。庭院有一株銀蓮,蓮子飽滿,蓮蓬干癟。思索半晌,明了事理。江南人愛蓮,謂其花中君子,也承美好吉祥之意。蓮有多子,寓意生命,也喻指未來;蓮蓬干癟,有過往之意,這建筑便寓意著在這片土地上,幾千年來的文化更迭,甚雅。

圖為博物館文物展示 中國青年網通訊員 石青瑤 攝

抱著學習的態度,實踐隊員們對展品多進行討論與交流想法,氣氛也顯得的輕松活躍。歷史是無聲的,當后世的人們在他們的旁邊進行交談,或許對他們來說這就是新的生命。殿前有石階,拾階而上,便步入了歷史。這里曾經孕育了六朝……

走進歷史館,這里是江南地區最早的文明,完全是一副文明剛誕生的情景,用著最粗糙的工具,在這片土地上刀耕火種,繁衍生息,生產制造。在那個智力尚未開化的階段,人們會進行怎樣的思考呢?隊伍中不僅有了這樣的疑問,我非昔人,不知其所思。早期江南地區文明發展在實踐隊員們面前展開,相較于后期文明融合的大一統,這個時期的江南文化頗具地域性,也有了最早期的國家,再之后便是熟悉的吳越春秋……看這展柜里面的一件件展品,以及展品背后的講解。那些耳熟能詳的故事,在這些沉默的見證者身上,有了真實的體現。實踐隊員們安靜觀摩著每一件展品,神色思索,或許那一段段可歌可泣的歷史絕唱正在他們的耳邊響起。六個展廳,每一間便是一個朝的故事,壯志于漢史故里,恍惚于隋唐華彩,安然于宋元盛世,驚嘆于明清輝煌。

藝術館,最具代表的當屬中國書法繪畫,實踐隊員們主要欣賞以及了解相應的藝術手法,了解畫中的意蘊。數字館,頗讓實踐隊員驚訝,原本歷史的記憶只能通過古代的展品遺跡,才能得到了解。如今,在現代社會,通過數字放映的方式,重現歷史背后的痕跡,這是新時代下中華文化的又一次延伸,是文化生命的另一種再現。

人們常說,藝術源于生活,非遺館便是這句話的最佳代表。除了耳熟能詳,司空見慣的中國結,香包。昆曲的演繹可以說是本次實踐活動的最大收獲,在流行音樂,影視文化得到空前發展的現代。作為中國本土最傳統表演藝術形式——戲曲,卻逐漸淡出人們的視野,特別是新世紀的年輕人,受到本土新文化與外國文化的沖擊,中華傳統文化在他們身上留下的痕跡很淡,這讓在場的實踐隊員們感到遺憾與痛心。歷史的更迭,諸如此類的藝術消彌于時間,非遺文化作為中華文明綿延傳承的生動見證,在中國本土卻得不到足夠的重視,這一現實令在場的實驗隊員沉默良久。戲臺上的一顰一笑,一舉一動,無不宣泄著非遺傳承者們內心的吶喊:“這是我們的文化,從前有今后也會有。”

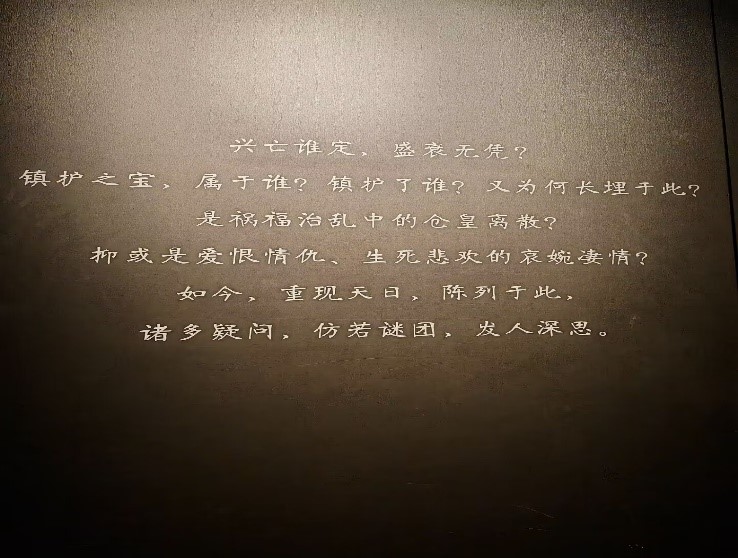

圖為博物館標語展示 中國青年網通訊員 石青瑤 攝

出博物院,實踐隊員們對周圍的游客進行了調研,絕大多數人對中華文化有著深厚的認同感與歸屬感,原因有很多,大多數人都選擇了責任感這一原因。對于新時代下中華文化的宣傳方式,年輕人的選擇偏向于數字,例如游戲影視作品等,年長者則選擇線下,短視頻宣傳等。這為未來中華文化的改革提供了方向。

通過此次實踐活動,實踐隊員們對中華傳統文化江南文化有了更深入全面的了解,也得知在這一歷史時期傳統文化也需要進行創新,與時俱進,才能在世界上發出更多的聲音,走得更遠,得到更多認同。青年們需要堅定文化自信,大力弘揚傳統文化,為自己的文化代言,不斷接續奮斗。