幾根棉線,一塊白布,浸染之間竟能變幻出萬千紋樣?2025年7月18日,華南師范大學物院四進永和服務隊隊員李梓晴在廣州黃埔區永和社工服務站開展了以“百千萬工程”實踐精神為核心的非遺特色扎染課程。孩子們在老師的帶領下,親手體驗捆扎、染色的奇妙過程,讓千年非遺技藝在指尖綻放新的光彩。

“大家看一下他們在做什么。”活動伊始,授課老師展示出非遺傳承人在制作扎染的畫面,小朋友們看著精美的藝術品在匠人的巧手下漸次成形,都發出了贊嘆,老師順勢拿出自己事先做好的扎染成品展示給大家,引出今天的活動內容——制作屬于自己的扎染作品,小朋友們頓時倍感興奮,一個個坐得筆直,目不轉睛地盯著老師。

在正式制作之前,老師先給同學們講解了扎染是什么,并通過扎染紀錄片的一部分片段讓孩子們體會扎染工藝的厚度及溫度。接下來便來到了萬眾期待的制作環節,從浸濕到捆扎,從染色到曬干,孩子們認真聆聽老師的講解并順利完成了每一項任務,隨著橡皮筋被一個個的拆下,小朋友都收獲了一個扎染方巾,也收獲了一次體驗非遺文化的經歷。

整個課堂最關鍵的莫過于扎花型這一部分。考慮到孩子們的接受程度,老師選取了3種簡單又好看的花型教授給大家。老師將布角輕輕提起,用棉線緊緊纏繞,形成小小的凸起;或是將布對折再對折,用繩子在不同位置捆扎出結;亦或是利用雪糕棒扎出規整的花紋。11歲的小張拿著棉布反復折疊,對老師說“我要自由發揮!”他自己琢磨了一段時間后,竟然折出了一個五角星,周圍的小朋友和老師都紛紛為他點贊。

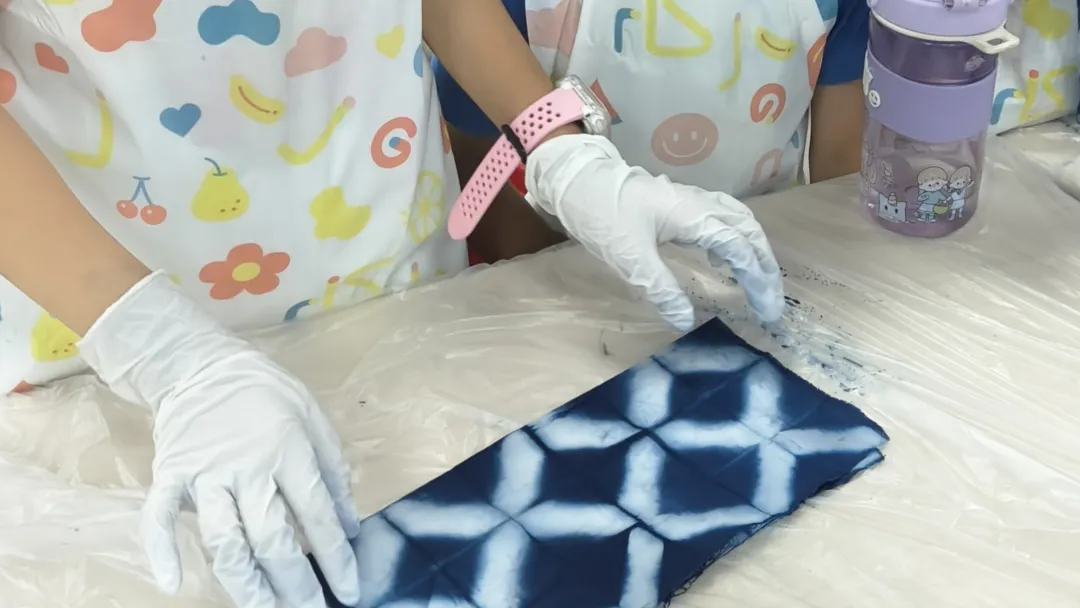

染色環節同樣重要,“要把扎好的布完全浸在染料里,還要帶好手套哦。”孩子們戴好手套,捧著自己捆扎的棉布,小心翼翼地放進染料盆,原本潔白的布在浸染中慢慢變深。染色的過程需要10分鐘,而在這過程中需要不斷揉捏布團讓其上色均勻。這10分鐘內,所有小朋友都為了做出最后的成果付出了努力。染料味道有點大,操作過程中手套里非常容易進水,但是小朋友們都堅守著自己的作品。最后一分鐘了,大家開始齊聲倒計時,“三,二,一,好了好了!”

拆線環節是最激動人心的時刻,即使用同樣的人用同樣的手法扎出來的布染出來的效果也會不一樣,因此整個環節就像拆盲盒一樣。孩子們屏住呼吸,輕輕解開纏繞的橡皮筋和雪糕棒,隨著線頭落下,藏在布里的圖案逐漸顯露:有的變成了放射狀的星形紋,有的暈染成不規則的云紋,還有人扎出的螺旋紋像旋轉的風車。孩子們互相展示著作品,活動室里滿是發現的喜悅。

活動接近尾聲,孩子們捧著曬干的扎染布,互相交流著心得。夕陽透過窗戶,照在孩子們手中的扎染布上,藍白紋路在光線下格外靈動。這場扎染奇遇記,不僅讓孩子們收獲了親手創作的快樂,更在他們心里播下了傳承的種子。或許未來某天,當他們再看到藍白相間的圖案時,會想起這個下午——原來傳統文化從不是博物館里的展品,而是能在指尖綻放的美麗,是能融入生活的溫暖。

通訊員:李梓晴