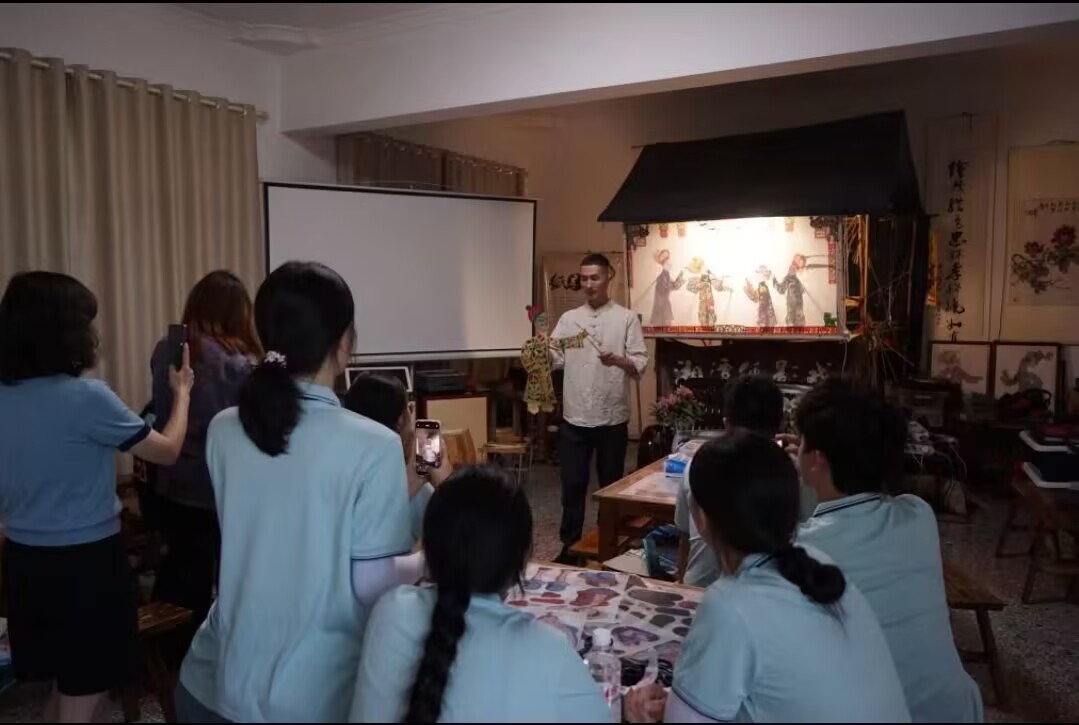

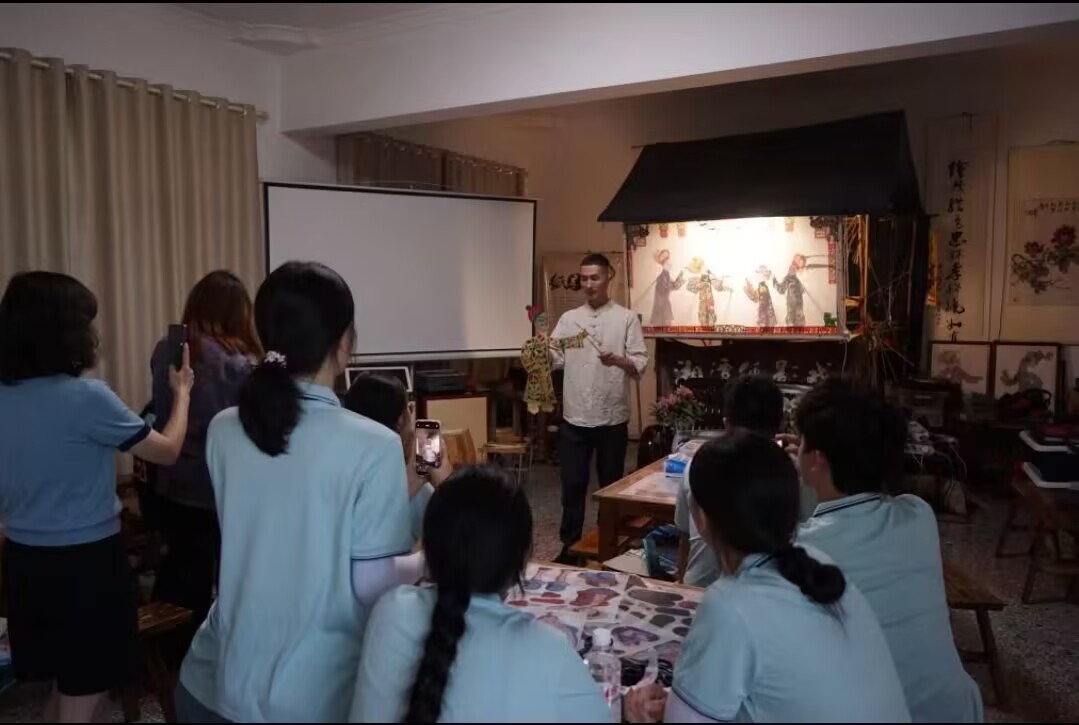

7月4日至10日期間,湖北城市建設職業(yè)技術學院建筑設計學院“影動‘湘’韻”社會實踐團隊踏著盛夏的腳步,走進湘潭升平軒紙影博物館。在傳承人吳淵的帶領下,團隊成員們沉浸式體驗湘潭皮影——紙影的技藝、聆聽文化故事,在光影流轉(zhuǎn)間觸摸非遺傳承的脈搏,于匠心巧思中感受湘潭紙影穿越百年的文化底蘊。

(圖為團隊成員聆聽吳淵講解)

紙影課堂:解碼非遺的“形”與“魂”

“湘潭紙影不是簡單的‘影子戲’,它是用紙張刻繪時代,用光影講述生活的藝術。”吳淵的開場白道出了這項非遺的深層價值。他介紹,湘潭紙影始于清代,融合湘劇唱腔與民間故事,形成“一口能唱生旦凈丑,雙手可演悲歡離合”的獨特風格,是湘潭民俗的“活化石”。

在講解幕布文化時,吳淵拉起傳統(tǒng)“亮子”幕布,揭示其“明與暗”的哲學:“燈亮時,影偶是故事主角;燈滅時,它成了連接歷史的紐帶。”團隊成員觀察到,湘潭紙影以當?shù)仄ぜ垶樵希p盈通透,刻工精細,尤以“七成側臉”造型展現(xiàn)湘人“中庸靈動”的審美。吳淵現(xiàn)場演示“吹胡子瞪眼”技巧,指尖輕捻間,影偶胡須飄動、怒目圓睜,引得陣陣驚嘆。“演人先演己,影偶才能‘活’起來。”他強調(diào)。

(圖為吳淵演示動作)

制作工坊:工具里藏著的“守”與“創(chuàng)”

工作臺上,月牙刻刀、蠟盤等工具訴說著紙影制作的考究。吳淵解釋:“‘彎口刀’刻紋要如湘江水‘順勢而為’,蠟盤配方則寓意‘穩(wěn)得住’。”從祖?zhèn)?ldquo;粉本”到礦物顏料,每一道工序都承載歷史智慧。“過去用梔子果染黃、茜草染紅,紙影的色彩是從田埂地頭‘討’來的。”團隊成員在指導下嘗試雕刻,深刻體會“下刀需思前想后,做人亦要知分寸”的匠人哲理。

(圖為吳升平制作影偶)

樓梯時光:傳承路上的“光”與“暖”

拾級而上,墻面的照片串起了一段段傳承故事。“這張是2018年和袁隆平院士的合影,他說紙影戲里的‘五谷豐登’故事,和他研究雜交水稻的初心相通。”吳淵指著照片笑道,這些合影里有老藝人的堅守,有年輕人的創(chuàng)新,更有社會各界對非遺的認可,“就像這樓梯,一步一步往上走,才能讓紙影文化走得更遠。”

(圖為團隊成員參觀樓梯間過程)

工坊探秘:傳承匠心的守與創(chuàng)

登上二樓,四個展廳濃縮了湘潭紙影的千年傳承。表演廳內(nèi),《劉海砍樵》等泛黃劇本靜靜訴說藝人匠心;工作坊里,影偶懸垂如待飛的精靈。

陳列廳堪稱藝術寶庫:姜子牙影偶須發(fā)纖毫畢現(xiàn),《小姑賢》中媳婦衣袂的纏枝紋暗藏"家和萬事興"的祝福,"纖夫影偶"則以遒勁線條勾勒出勞動者的堅韌。"每個影偶都是湘潭文化的密碼,"吳淵講解道,"武將的寬肩顯英武,姑娘的柳葉眉藏靈秀。"

剪紙廳揭示紙影本源,那些花鳥蟲魚的紋樣,正是"三分形,七分神"的藝術真諦。團隊成員在此觸摸到非遺從民間技藝到藝術瑰寶的升華軌跡。

光影對話:賡續(xù)文化的根與脈

團隊成員們正拿起刻刀,在吳淵的指導下嘗試制作簡單的“小娃娃”影偶。裁紙、描線、下刀,看似簡單的步驟,實則考驗耐心。正當大家手忙腳亂時,80多歲的吳升平爺爺顫巍巍走進來,看到年輕人的認真勁兒,他笑著拿起一個成品影偶:“我來搭個戲!”吳淵立刻會意,爺孫倆一人持鼓一人持紙影,一段《打銅鑼》的選段應聲而起。吳升平爺爺?shù)某粠е鎰〉捻嵨叮终粓A;吳淵操控著鼓聲配合著臺詞擊鼓,吳升平爺爺操控的紙影“拱手”“搖頭”行云流水。“你看這轉(zhuǎn)身,要像風吹柳葉一樣輕”“眼神得跟著臺詞走,才顯精氣神”,表演中,爺爺不時提點細節(jié),讓團隊成員們瞬間領悟“臺上一分鐘,臺下十年功”的深意。這場意外的祖孫同臺,不僅展現(xiàn)了非遺技藝的活態(tài)傳承,更演繹出傳統(tǒng)文化生生不息的生命力。

(圖為吳升平、吳淵合作展演)

數(shù)字賦能:煥活非遺的古與今

"過去人們用糧食換戲看,現(xiàn)在我們要用創(chuàng)意換關注。"在深入了解紙影戲千年歷史后,團隊成員迅速將傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代數(shù)字技術相結合,開創(chuàng)非遺傳承新范式。團隊改編《葫蘆娃》創(chuàng)作教育劇本,與當下時事緊密聯(lián)合,傳統(tǒng)影偶在鐳射材質(zhì)與幽默演繹中煥發(fā)新生,獲得傳承人吳淵"這正是非遺需要的創(chuàng)新思維"的高度評價。

(圖為團隊展演人員)

此外,團隊正打造立體傳承體系:開發(fā)AR互動程序?qū)崿F(xiàn)虛擬影偶交互,制作VR紀錄片全景記錄工藝,數(shù)字化新劇本多渠道傳播,并推出系列文創(chuàng)產(chǎn)品。通過"傳統(tǒng)技藝+數(shù)字科技+創(chuàng)意設計"的創(chuàng)新模式,讓千年非遺真正"活"在當下,走進年輕人的數(shù)字生活。

(圖為團隊制作的ar明信片)

此次探訪,團隊不僅學到了紙影的技藝,更觸摸到了非遺背后“以藝載道、以文化人”的深層內(nèi)涵。影動“湘”韻社會實踐團隊表示,將以此次實踐為起點,用數(shù)字化手段記錄紙影文化,讓這縷來自湘潭的光影,在新時代綻放更璀璨的光彩。

(圖為團隊成員與傳承人一家合影)