(通訊員:劉可瑩楊楚琪劉婉瑩)7月14日,湖南第一師范學院“惠溪知行”鄉村振興促進團深入湘西古丈縣會溪村,專訪吊腳樓非遺傳承人石祖福、魯德育,了解該營造技藝的現狀、挑戰及傳承人的堅守與創新。

圖為實踐團成員與非遺傳承人對話

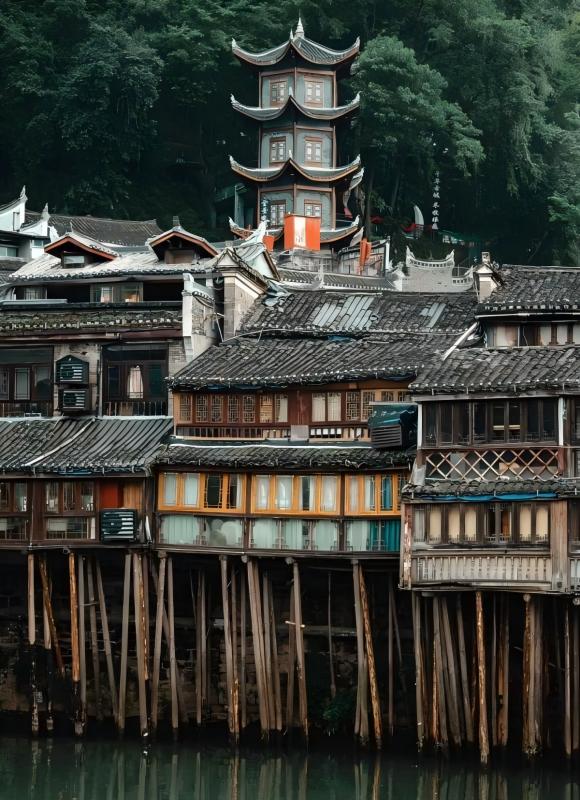

木頭會說話,榫卯能傳情。石祖福師傅指向不遠處的吊腳樓向成員們介紹:“吊腳樓以全木構造為骨、榫卯銜接為魂,無需一釘一鉚便可在山區陡坡上屹立百年。”這種建筑是湘西人“靠山吃山”的智慧結晶:底層架空防濕避蟲,上層開窗納風采光,每一處設計都與山地環境精準適配。更令人稱奇的是,兩位傳承人無需圖紙,全憑腦中沉淀的“活設計”便可規劃整體結構,從木料選材到榫卯角度,皆為世代經驗的凝練。

然而,這份智慧正面臨斷代危機。“學三年才敢動刀,十年才能獨立造樓,現在的年輕人誰愿意等?”石祖福的話語中帶著憂慮,這門手藝也面臨著嚴峻的傳承危機。兩位師傅坦言,目前從事吊腳樓建造的工匠年齡普遍在40到60歲之間,年輕人愿意學的非常少。究其原因,一方面是技藝學習周期長、難度大,吊腳樓技藝涵蓋木工、結構設計等多重學問,需沉心鉆研數十年,而現代生活的快節奏讓不少年輕人望而卻步,技藝傳承后繼乏力的問題日益凸顯;另一方面,單純依靠傳統方式建造民房,市場有限,收入狀況是“養家可以,致富困難”,對年輕人缺乏足夠的吸引力。

值得慶幸的是,保護與活化的探索已見成效。在芙蓉鎮、鳳凰古城,成片吊腳樓群成為文旅名片,通過民宿、研學等形式融入現代生活,讓“木樓古韻”成為鄉村經濟的新增長點。古丈縣政府也通過發放傳承補貼、支持傳承人收徒等方式,為技藝延續注入政策助力。

圖為湘西鳳凰古城吊腳樓群

“傳藝先傳魂,守技更守心。”魯德育強調,吊腳樓的傳承不僅是學鑿木拼榫,更要領悟其背后“天人共生”的文化內涵。

文化興則鄉村興。吊腳樓的傳承與發展,正是鄉村文化振興的生動注腳——它既需要堅守“一榫一卯”的匠心傳承,也需要探索“傳統+現代”的活化路徑。實踐團成員表示,將以此次對話為起點,通過記錄技藝圖譜、新媒體傳播等方式,讓更多人看見木樓里的智慧,為吊腳樓技藝注入青春活力,讓這份凝結著湘西先民智慧的文化遺產,在鄉村振興的進程中既留住根脈,又煥發新生。