2025年7月12日下午,重慶人文科技學院“涪韻探鮮”三下鄉實踐團隊走進涪陵榨菜博物館,展開一場兼具深度與溫度的調研之旅。團隊成員通過解讀數據、聆聽故事,系統探尋涪陵榨菜的文化底蘊與科技賦能密碼,深刻感受這一傳統產業在時代發展中的創新活力。

實踐團步入博物館,營養元素展示區的科學數據率先引發關注。展板信息顯示,因涪陵獨特地理環境孕育的莖瘤芥,蘊含17種游離氨基酸,每100克榨菜中蛋白質含量達4.1克、鈣280毫克、磷130毫克、鐵6.7毫克。這些直觀數據不僅揭示了榨菜對人體健康的高價值,更讓同學們從科學視角重新認識這一常見食材,意識到其背后蘊藏的豐富營養內涵。

展區同步呈現的芥菜變種歷程圖,清晰梳理了芥菜家族的演化脈絡。據介紹,芥菜分為根芥、莖芥、葉芥、薹芥4個大類共16個變種,其中四川盆地分布有14個變種,包括大頭芥、莖瘤芥、抱子芥等,為榨菜產業發展提供了豐富的原料基礎。

(圖為芥菜變種的歷程圖 袁身林供圖)

在技藝傳承展區,涪陵榨菜傳統制作技藝的傳承譜系與發展歷程引人駐足。作為國家級非物質文化遺產,該技藝的傳承人群像鮮活呈現:國家級傳承人萬紹碧深耕技藝數十載;同為國家級傳承人的李朝盛、白長文等,以堅守詮釋“誠信至善、固本開新,精益求精、守正創新”的行業精神。

展區特別介紹了2015年“涪陵榨菜傳統制作技藝十大民間藝人”評選活動。當時,來自各鄉鎮的22件作品經匿名評審,最終評選出吳興碧、田茂全、洪軍等十位民間藝人,彰顯了傳統技藝在民間的旺盛生命力。值得關注的是,市級傳承人趙平主導研發的《整形袋裝榨菜的開發》成果,全面取代傳統壇裝模式,推動榨菜行業實現跨越式發展,展現了傳統技藝與現代需求的創新融合。

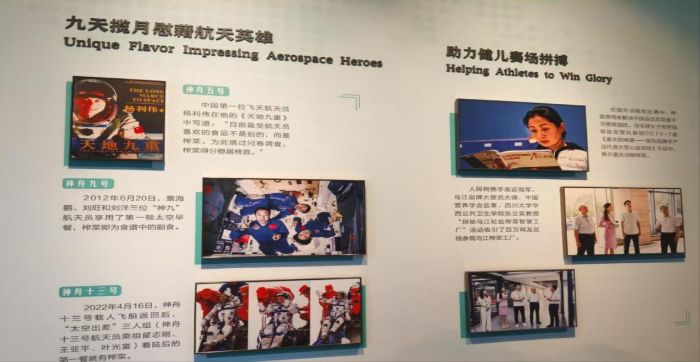

涪陵榨菜的跨界影響力成為展區亮點。數據顯示,從神舟五號到神舟十三號,榨菜累計陪伴超10次太空任務:楊利偉在《天地九重》中記載“榨菜穩居航天員最喜愛食品榜首”;神舟九號航天員景海鵬、劉旺、劉洋的第一頓太空早餐包含榨菜;神舟十三號乘組返回后第一餐亦有榨菜身影。

(圖為成員了解國家級非物質文化遺產傳承人們 程文雨供圖)

在體育領域,榨菜同樣發揮獨特價值。超300名國內外運動員的飲食中出現涪陵榨菜,羽毛球世界冠軍張亞雯曾在公益活動中為其代言,奧運冠軍武大靖擔任烏江品牌大使,助力“探秘烏江輕鹽榨菜智慧工廠”活動吸引百萬網友在線參與,讓涪陵榨菜的品牌影響力跨越國界。

(圖為榨菜在航空和體育方面的成就 袁身林供圖)

科研傳承展區的一組數據彰顯科技力量:重慶市渝東南農業科學院現有在職職工94人,其中研究員8人、博士3人,建有3個固定試驗基地和4個國家級科創平臺。“榨菜雜交育種之父”陳材林的成果尤為突出,他發現鑒定4個芥菜新變種,育成4個變種細胞質雄性不育系,為榨菜產業升級提供核心技術支撐。

博物館外的場景雕塑生動還原“腌制榨菜”“裝壇封口”等傳統工序,與館內烏江、餐餐想等品牌矩陣形成呼應。目前,涪陵榨菜產業年銷售額超百億元,帶動超10萬農戶增收,成為鄉村振興的重要支柱產業,讓團隊成員直觀感受到農業科技與傳統產業融合的無限可能。

此次實踐活動中,“涪韻探鮮”團隊成員通過數據解讀與故事聆聽,深入理解涪陵榨菜從“小菜粒”到“百億產業”的蛻變歷程。團隊表示,將把調研所得轉化為實踐動力,以青春力量助力榨菜文化傳播與產業創新,讓這一承載著人文與科技雙重價值的地方特色產業,在鄉村振興的征程中綻放更耀眼的光彩。

(圖為“涪韻探鮮”實踐團在榨菜歷史記憶博物館的合照 胡晨曦供圖)