2025年7月4日,福建農林大學生命科學學院赴廈門市同安區“褒茶營”文化傳承實踐隊走進軍營村議理堂,采訪褒歌省級非遺傳承人高老師,并跟隨他學習傳唱褒歌。

非遺傳承人的訪談時刻

圖為實踐隊員采訪褒歌傳承人高老師。袁秋雯攝

首先,實踐隊員們對高老師進行了采訪,談及入行初心,他回憶道:“小時候總聽長輩在田間唱褒歌,那些質樸的旋律深深烙在心里,長大后就想著一定要把這聲音傳出去。”當實踐隊員問及褒歌的演變,高老師指向遠處青山:“咱們軍營村群山環繞,過去村民隔山喊話,褒歌就這么誕生了。它本就是為生活而生,田間勞作、節慶歡聚隨口一唱,歌詞、節奏會隨著場景變,從來不是一成不變的老調子。”聆聽著這番話,隊員們忽然意識到,在快節奏的現代社會,許多傳統藝術因追求“標準化”而失去靈魂,而褒歌卻因扎根生活、隨時代生長,始終煥發著鮮活的生命力。這也讓實踐隊員們更加堅定:傳承文化不是簡單的復制,而是要讓傳統在與現實的碰撞中,找到新的生長點。

分享里的傳承故事

圖為高老師向實踐隊員分享自己的表演視頻。袁秋雯攝

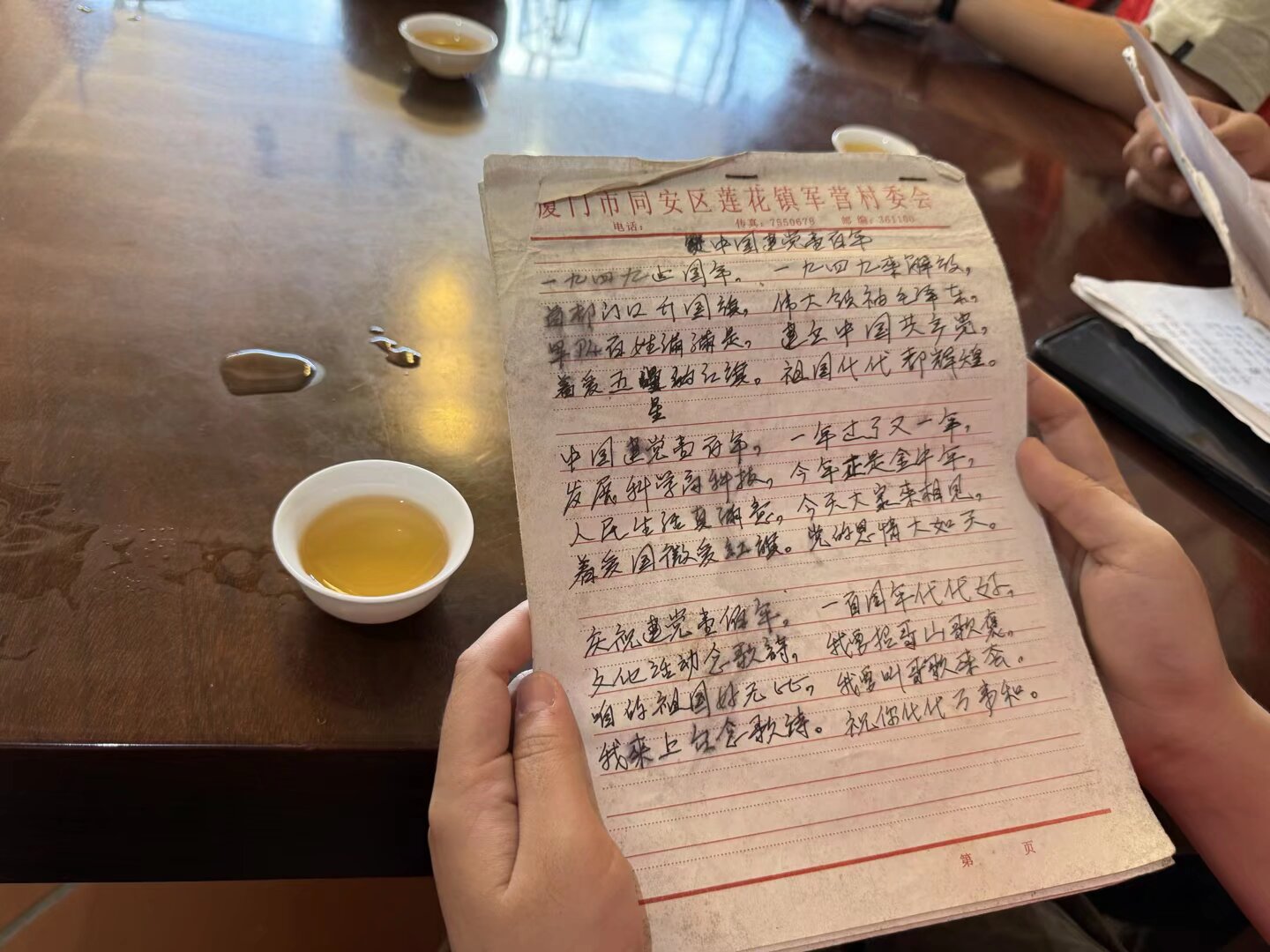

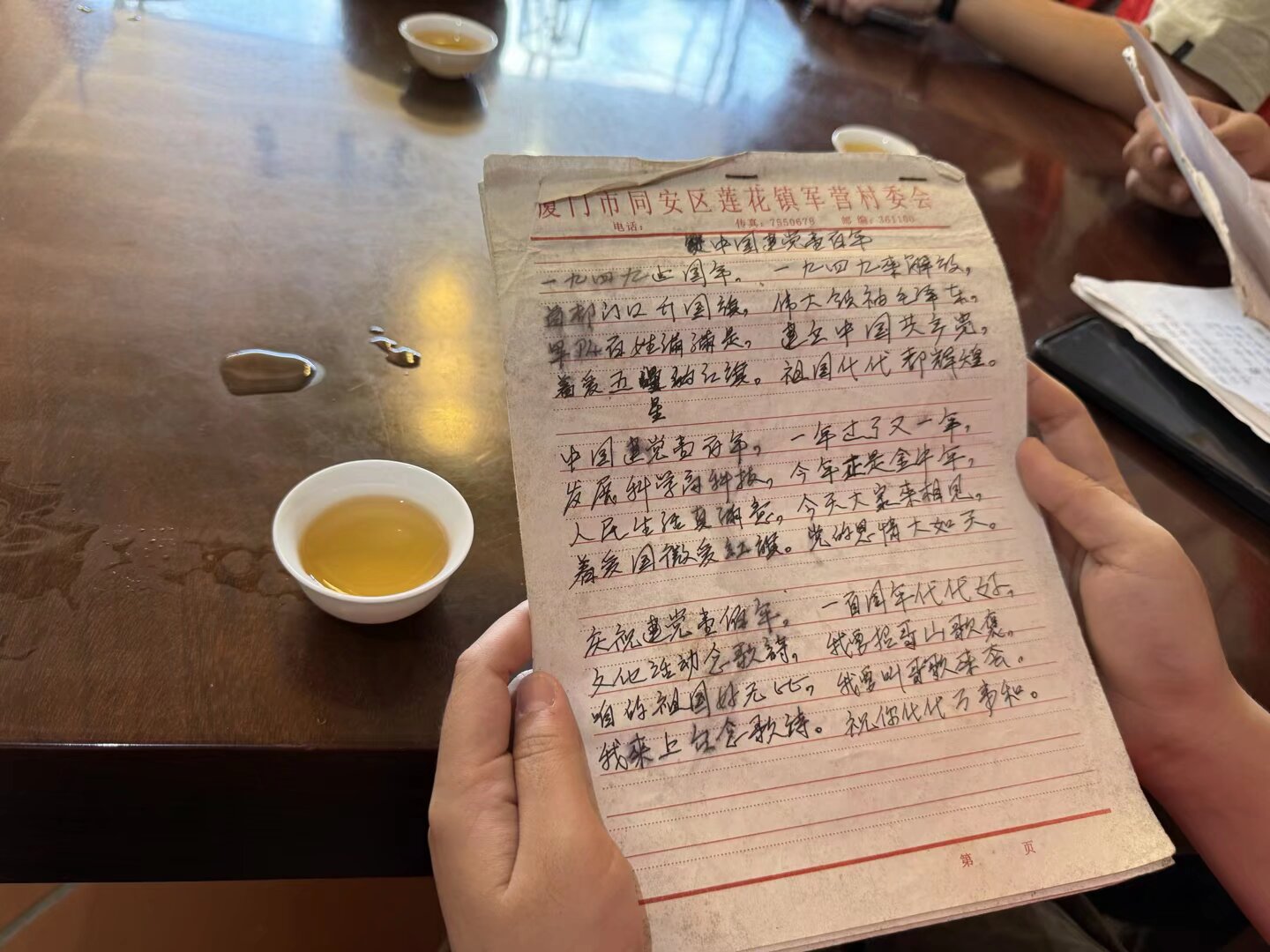

采訪尾聲,高老師翻出泛黃手稿與珍藏視頻。當“一村過了又一村,全國文明軍營村”的歌詞在紙上鋪開,實踐隊員們瞬間被褒歌七字一句的韻律與直白鮮活的表達所吸引。這份不加雕琢的質樸,將山野間的生活百態與村民的真摯情感展露無遺,字里行間流淌著獨屬于軍營村的煙火氣息與文化底蘊。隊員們還發現,褒歌的魅力不僅在于其語言與旋律的精妙,更在于它承載著軍營村的集體記憶。田間勞作時的鼓勁、節慶歡聚時的熱鬧,都凝聚在這一首首褒歌之中。他們深刻領悟到褒歌是活態的歷史,是代代相傳的精神紐帶,褒歌的獨特價值無可替代。

聆聽后的感悟與回響

圖為高老師曾經創作的歌詞。袁秋雯攝

但在學唱環節,巨大的方言差異成了難以逾越的障礙。高老師反復吟唱示范,隊員們逐字模仿仍不得要領。強地域性的方言表達,雖保留了文化原汁原味,但也將褒歌限制在狹小的傳播圈內。深入觀察后,褒歌內容與形式多延續傳統,缺乏符合當代審美的創新;相較于節奏明快、畫面吸睛的網絡神曲,其單一的傳唱形式難以抓住年輕人碎片化的注意力。學習中,研學學生雖對褒歌感到新奇,卻因曲調悠長難以深入學習,過于依賴口頭傳唱的傳承方式,面臨著效率低、覆蓋面窄、傳播范圍小的問題。 面對這些困境,實踐隊員們經討論提出破局思路:在語言傳播上,可嘗試推出方言原聲搭配普通話字幕的雙語版本,降低學習門檻;在形式創新方面,結合短視頻平臺,聯合文旅部門將褒歌改編為節奏輕快的片段,搭配軍營村茶園風光、民俗活動等畫面進行傳播,以“視聽融合”吸引年輕群體,設立研學路線和文化館,將流動性傳播和陣地化傳播相結合。只有在保留文化內核的同時,不斷探索適應時代的傳播與傳承路徑,才能推動褒歌傳承與鄉村文旅經濟形成良性循環。

圖為實踐隊隊員與褒歌傳承人高老師的合影。謝文婧攝

通過此次褒歌傳承實踐,師生們深刻認識到,這一首首從山野間生長出來的歌聲,不僅是軍營村的文化瑰寶,更是中華民族非遺寶庫中閃耀的明珠。實踐隊員們紛紛表示,未來將以更飽滿的熱情投身非遺保護事業,發揮專業所長,探索創新傳承路徑,讓褒歌這一古老藝術在新時代煥發新生,用福建農林大學生命科學學院青年的青春力量守護文化根脈,讓非遺之花在祖國大地上絢麗綻放。