探源華夏記憶,賡續中原文脈

2025年7月15日,“薪火傳校史”實踐團隊以“探源華夏記憶,傳承文化基因”為主題,前往河南博物院開展文化溯源實踐活動。團隊聚焦中華文明發源地河南的歷史文脈,從新石器時代賈湖骨笛的悠遠韻律,到商周青銅器的禮樂密碼,再到唐宋時期的繁榮印記,以實地觀摩、互動體驗和數字記錄等方式,系統梳理中原文明與校史文化傳承的內在關聯。首站選取博物院“泱泱華夏·擇中建都”基本陳列展廳,重點考察裴李崗文化陶器、殷墟甲骨文、北宋開封城沙盤等展品,為構建校史文化溯源體系積累一手資料。這一實踐是落實習近平總書記關于"將歷史文化遺產保護傳承融入大學教育"的重要舉措。

一、啟程:觸摸文明根脈

河南博物院,坐落于中原大地的心臟地帶,宛如一座承載著千年歷史記憶的文化圣殿。它以恢弘的氣勢和獨特的建筑風格,彰顯著古老文明的厚重底蘊與現代藝術的交融之美。館內展廳錯落有致,精心布局,宛如一部生動的歷史長卷徐徐展開。從遠古時期的神秘遺跡,到夏商周的璀璨青銅文明,再到漢唐的盛世繁華,直至宋元明清的文化傳承與發展,每一個時期的文物瑰寶都在這里熠熠生輝,訴說著往昔的輝煌與滄桑。這些文物,或古樸厚重,或精美絕倫,或神秘莫測,它們是歷史的見證者,無聲地講述著中原大地曾經的繁榮與變遷,帶領實踐隊員領略中華民族源遠流長的文化脈絡和博大精深的精神內涵。實踐隊員邁入這座博物館,穿越時光,感受著中原大地沉淀的智慧與輝煌。

圖為實踐隊員觀賞文物。尹安琪 供圖

二、實踐:探文明印記

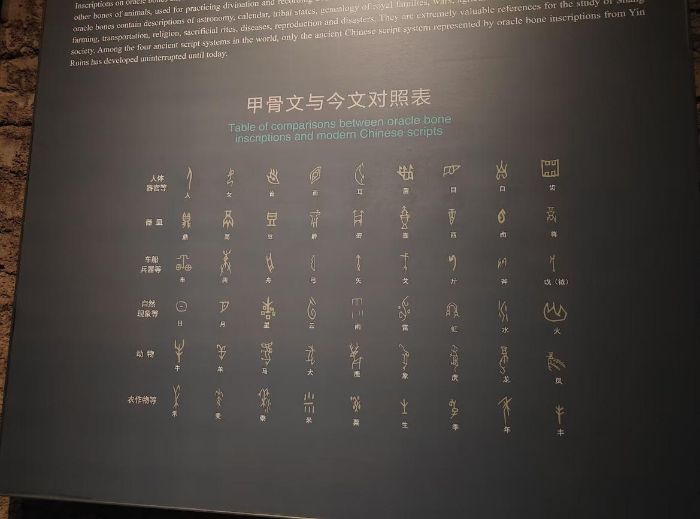

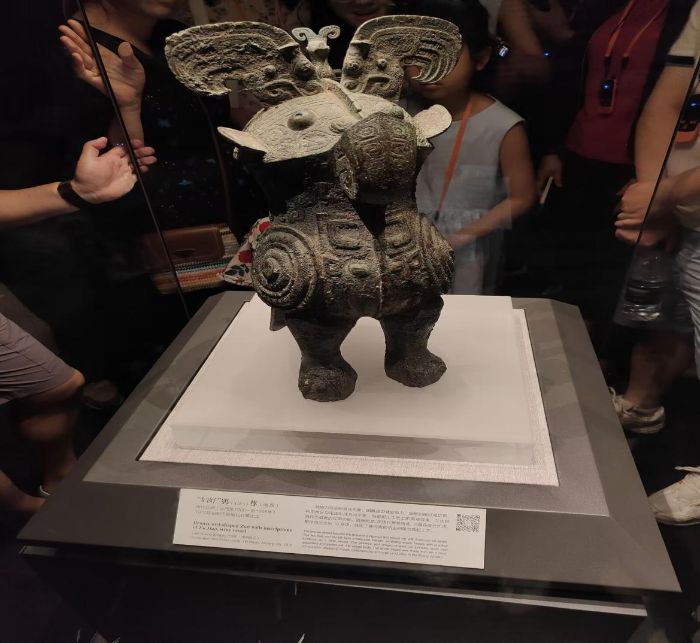

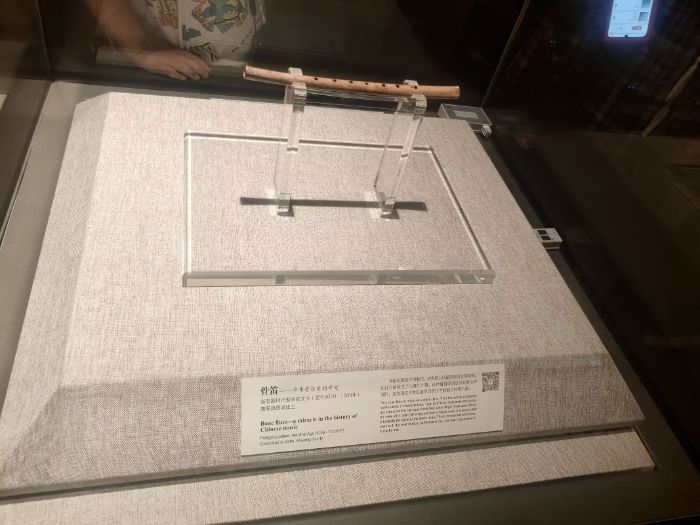

隊員們采用文物觀摩、數字交互、場景還原三大研究模塊,在博物院“泱泱華夏”常設展廳、“出彩中原”紅色展區等5個核心板塊展開實踐。在“中原古代文明之光”展廳,通過AR技術復原的商代甲骨文互動墻,團隊成員逐字辨認“教”“學”“史”等字的甲骨文形態,同步記錄本校校史文獻中對應的文字演變,制作成《漢字里的校史密碼》對照圖譜。穿過時間的長廊,第二展廳“中原立國——夏商時期”展現了中華文明的早期輝煌。幽邃的展廳內,婦好鴞尊靜靜佇立,青銅鑄就,鴞鳥為形,眸光如炬,展翅欲飛,威嚴而靈動。靜默中彰顯著女性的堅韌,羽翼間閃爍著勇氣的光芒,巾幗之姿,駕風駕云,書寫歷史。在這鴞尊中,我們一窺古代女性的力量與美麗。借助AR眼鏡觀察婦好鸮尊的云雷紋,當三維投影的青銅紋路與校史館建筑裝飾重疊時,團隊成員現場標注出11處紋飾復用案例,印證傳統紋樣在當代設計中的應用傳承。賈湖骨笛的七聲音階印證著先民對美的追求,杜嶺方鼎的禮制銘文訴說著制度智慧,這些文明基因已融入現代教育場景:團隊將青銅器紋樣轉化為校史館導視系統圖標,用甲骨文結構設計文化衫視覺符號,讓古老文明元素在校園煥發新生活力。在博物院社教中心,隊員們參與了“活態傳承”主題活動,親手捶拓東漢熹平石經殘片碑文,并利用現代激光雕刻技術雕刻校訓,完成傳統技藝與現代手段的跨時空對話。在"禮樂中國"展廳,團隊聚焦西周"柉禁十三器"的銘文拓片,發現"庠""序"等教育場所稱謂的早期書寫形態,通過顯微觀測東漢熹平石經殘片,團隊解析漢代官學教材標準化特征,并對照本校,揭示教育制度演變的連續性。實踐團隊在"出彩中原"紅色展廳開展專項研究,發現1932年豫西抗日根據地"流動課堂"油印教材與1949年中原大學臨時教材存在內容相似性。盛世長歌:隋唐風華的璀璨綻展廳共同繪就了“盛世華章——隋唐時期”的壯麗畫卷。展廳內,武則天金簡熠熠生輝,長條而薄,邊緣細膩雕琢著精細的紋樣,巧奪天工的文字印刻于貴重的金屬之上。一筆一畫都仿佛是女皇心聲的回響,每一筆都鏗鏘有力,宣告著女性同樣能夠主宰自己的命運,書寫不朽的傳奇,深深鼓舞著實踐隊員。參觀文物之余,實踐隊員也被河南博物院的文創產品深深吸引。這些融合了現代設計與古代元素的文創作品,帶著對傳統文化的致敬,用創新讓古老的歷史文化以全新的面貌呈現在世人面前,給現代每一份對歷史的熱愛留下歸屬,讓文物活了起來。

圖為甲骨文與今文對照表。尹安琪 供圖

圖為實踐隊員觀賞婦好墓鸮尊。尹安琪 供圖

圖為賈湖骨笛。尹安琪 供圖

三、延續:從文明基因到青年使命

此次實踐活動構建起跨越五千年的文化坐標系:賈湖骨笛的空靈音律,印證著華夏先民對精神追求的執著;杜嶺方鼎的渾厚形制,詮釋著禮樂文明的制度智慧;清明上河圖的市井煙火,訴說著文化傳承的生生不息。團隊以空間維度定位中原文化,以精神維度凝聚育人價值,站在博物院頂層觀景臺,俯瞰鄭州CBD的現代天際線與商城遺址的夯土城墻交織,團隊成員深切感悟到,八千年前賈湖先民在骨笛上鉆出的第一個音孔,三千年前商代工匠在青銅器上鑄造的云雷紋,八十年前革命者在油印機前刻寫的教育綱領,與當代青年在數字設備上記錄的文明數據,共同構成中華民族的精神坐標。守護這份記憶,不僅是回溯過去,更是為民族復興的明天儲存文化基因的永恒密碼。河南博物院,收藏歷史的寶庫,過去與未來的交匯的殿堂。我們期待未來能有更多這樣的機會,讓更多的人走進博物館,走進歷史的長河,共同守護這份寶貴的文化遺產。