京杭大運河蜿蜒流淌,孕育了無數(shù)沿岸文化瑰寶,乾隆貢酥便是其中一顆璀璨的明珠。近日,南京財經(jīng)大學“古運新聲”實踐團隊走進宿遷,采訪了乾隆貢酥第九代傳承人葉書華與第十代傳承人劉大勇,聽他們講述這門非遺技藝與大運河交織的傳承故事。

在宿遷市湖濱新區(qū)皂河鎮(zhèn),古老的大運河靜靜流淌,見證著歲月的變遷。河畔,有一家古色古香的店鋪,散發(fā)著誘人的香氣,這里便是乾隆貢酥的傳承之地。作為江蘇省級非物質文化遺產(chǎn),乾隆貢酥的制作技藝承載著深厚的歷史文化底蘊。

乾隆貢酥,又稱葉家燒餅,其歷史可追溯至唐朝。相傳,1757年乾隆皇帝二下江南,途經(jīng)皂河古鎮(zhèn),葉家燒餅作為當?shù)赜忻拿朗潮回暽希毺氐娘L味讓乾隆食欲大振,當即召見葉家燒餅傳人,封其為御廚,并令其隨駕京城,自此,葉家燒餅便被稱為“乾隆貢酥”,名揚四海。

從女傳人的堅守到新一代的創(chuàng)新

葉書華是第九代傳承人,也是傳承至今唯一的一位女傳人,與乾隆貢酥的緣分始于童年。她的哥哥選擇成為一名工程師,放棄了家族手藝,12歲的葉書華便挺身而出,跟隨父親學習制作乾隆貢酥。“我從小就愛好這個,一到星期六、星期天就和父親一起做,晚上干活,然后到街上去賣。”葉書華回憶道,“那時候覺得能賣錢就很開心,也想幫父親分擔。”

在葉書華的努力下,乾隆貢酥的口味得到了豐富。她在父親制作的甜燒餅、咸燒餅兩種口味基礎上,增加了豆沙餡、棗泥餡、肉松餡等。而第十代傳承人劉大勇在繼承傳統(tǒng)的基礎上,更是大膽創(chuàng)新。他到南京夫子廟廚師培訓中心系統(tǒng)學習中式面點制作,將理論與實踐相結合,不僅掌握了制作工藝的原理,還開發(fā)出了更多適合現(xiàn)代人口味的新品種,如椒鹽餡、蜜糖餡、赤豆餡等,滿足了不同消費者的需求。

乾隆貢酥的制作工藝

乾隆貢酥的制作工藝十分考究,從選料、發(fā)酵、制酥到烘烤,每一道工序都凝聚著傳承人的心血。劉大勇介紹,他們堅持使用老面自然發(fā)酵,尤其是冬天,需要經(jīng)過兩次發(fā)酵,發(fā)酵后還要用堿中和。“制作酥餅的芝麻全部是脫皮芝麻仁,芝麻皮苦澀,脫皮后燒餅吃起來更香。過去手工脫皮,要先用水浸泡芝麻,再用石臼踹,力度要掌握得恰到好處,大了芝麻會碎,小了皮又不容易脫落。現(xiàn)在雖然有機器可以脫皮,但我們還是會嚴格把關,保證品質。”劉大勇說道。

開酥工藝是乾隆貢酥制作的關鍵環(huán)節(jié),也是其獨特之處。劉大勇說:“中式酥點中的開酥工藝分為大包酥和小包酥。我們家采用的是獨特的小包酥工藝,不借助任何工具,徒手純手工操作,雙手同步進行。一塊油面和發(fā)酵好的水面放在一起,通過手按、推、卷等動作,就能完成開酥,而且出來的餅層次清晰。”這種獨特的開酥工藝被譽為中式酥點的“活化石”,展現(xiàn)了傳承人的精湛技藝。

非遺美食的文化根脈與未來展望

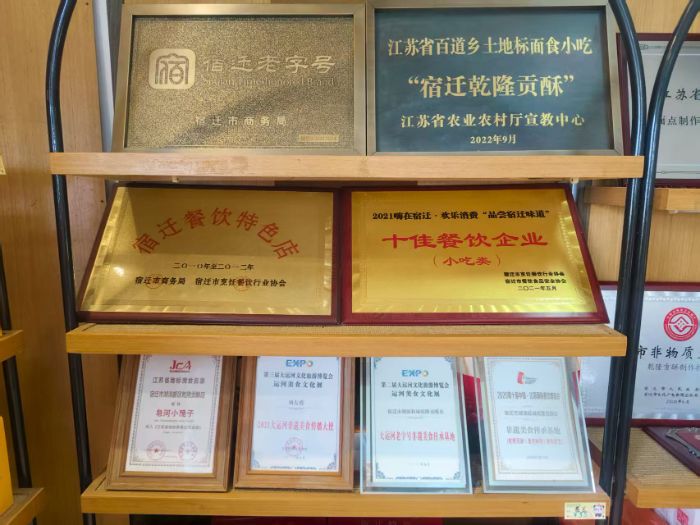

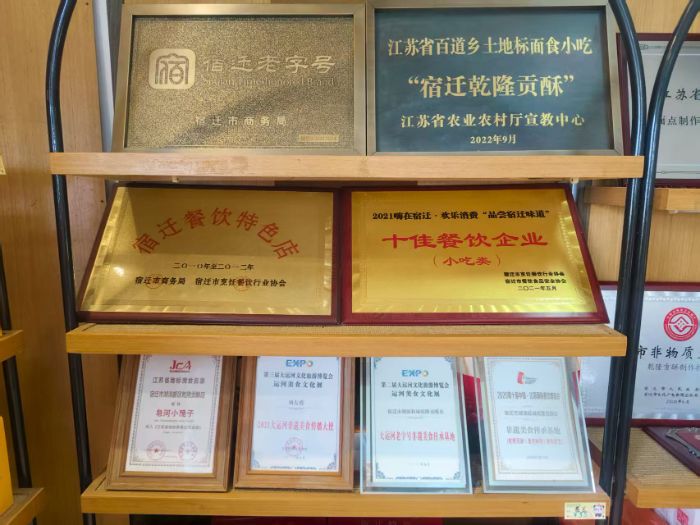

除了口味和工藝的創(chuàng)新,劉大勇還十分注重品牌建設和市場推廣。他陸續(xù)注冊了多個商標,對乾隆貢酥進行全方位保護;設計了專用的食品包裝和禮盒,提升了產(chǎn)品的檔次;積極參加各類美食活動、文化展覽,與當?shù)氐捏w育賽事、旅游景區(qū)等開展合作,如在京東馬拉松、蘇超賽事現(xiàn)場制作并免費贈送貢酥,讓更多人品嘗到這一美食。劉大勇希望通過這些方式,讓乾隆貢酥成為宿遷的一張美食名片,走向更廣闊的市場。

如今,乾隆貢酥與大運河文化緊密相連。店鋪所在的皂河鎮(zhèn)是運河沿線的古鎮(zhèn),過去,船工、河工等常常將乾隆貢酥作為干糧,這一傳統(tǒng)延續(xù)至今。劉大勇表示,未來他將進一步挖掘乾隆貢酥與大運河文化的內涵,開發(fā)與運河主題相關的產(chǎn)品和文創(chuàng)周邊,讓這份香酥在運河文化的滋養(yǎng)下,傳承得更遠。

在宿遷市相關部門的支持下,乾隆貢酥的發(fā)展迎來了新的機遇。市場監(jiān)督管理局幫助店鋪進行小作坊升級改造,使其成為江蘇省名特優(yōu)小作坊;商務局在老字號申報、推廣等方面給予支持,文旅局則通過舉辦各類活動,為乾隆貢酥提供展示平臺。葉書華和劉大勇表示,他們將繼續(xù)堅守初心,傳承和發(fā)揚乾隆貢酥的制作技藝,讓這份歷經(jīng)歲月沉淀的美味,在新時代綻放出更加耀眼的光芒。