�� �ĸ���£��ġ�����ɡ��t��ӡ���l(xi��ng)�����d�D��

�l(f��)���r�g��2025-07-06 ��x��

�� �ĸ���£���“�����”�t��ӡ���l(xi��ng)�����d�D��

——�����W(xu��)Ժ�r(n��ng)��(chu��ng)��С���

������؞���䌍(sh��)�l(xi��ng)�����d��(zh��n)�ԣ����l(f��)�r(n��ng)�����ꄓ(chu��ng)��(chu��ng)�I(y��)��������7��3�������������W(xu��)Ժ��ӹ��̌W(xu��)Ժ“�r(n��ng)��(chu��ng)�f(xi��)ͬ�l(f��)չ��������l(xi��ng)��(chu��ng)���ܱ�ӿ”��(sh��)�`�F(tu��n)���PꖿhС�����_չ�{(di��o)�л��������̽���l(xi��ng)�����d�ܴa�������

������(x��)��ƽ����ӛ�����E��������(sh��)�`�F(tu��n)���L�˴���Ɏ��^�ˇ�(y��n)������������������������ЈF(tu��n)꠳ɆT��������ǰ�v�������������� ���v���Ƕμ���ȼ���Ěq�¡�

��(sh��)�`�F(tu��n)���L“�����”���^��֮һ��(y��n)�������

40��ǰ��һ��35�q���f�ڝh�c����17��ͬ����¶��ɫ���r(n��ng)���ҹɫ���ąR����һ����������η�ֵĸ`�`˽�Z�����Ї����r(n��ng)��ʹ�չ�_ȫ�µ�ƪ���������

��(y��n)�������������“�����”18λ���^��֮һ�������Լ�С����l(f��)չ���H�v�����������H��Ҋ�C��С����40�������(j��ng)�v�ķ��츲�صľ�׃������“�r(n��ng)�������еء���ţ���������s߀�dzԲ�����������҂�������e������������”

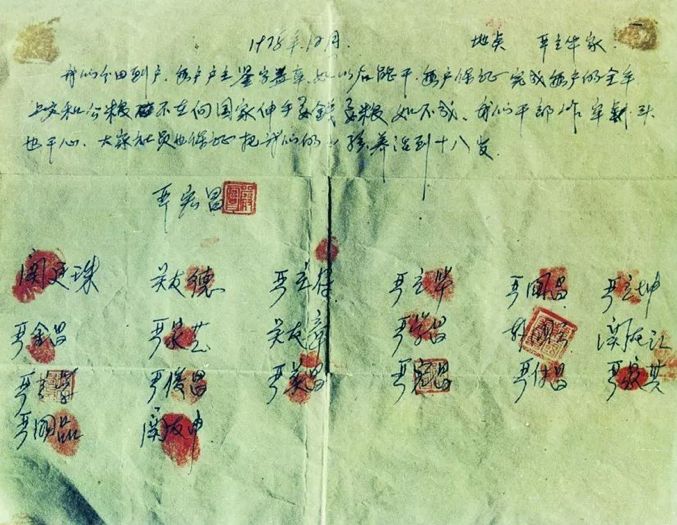

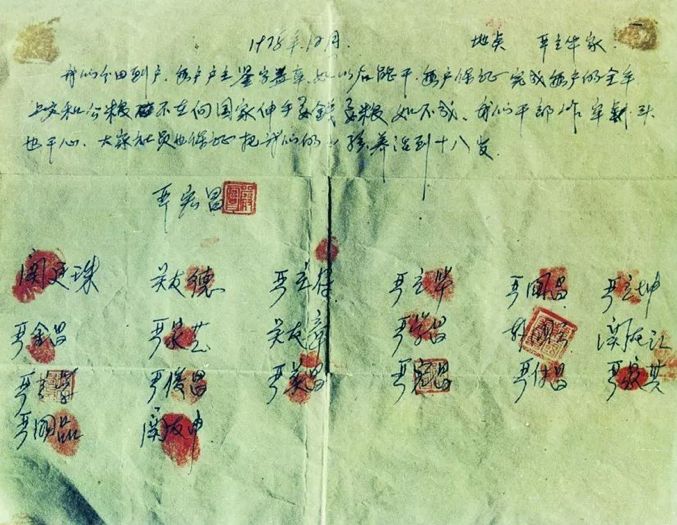

1978��11��24����ҹ����������ʡ�PꖿhС����18��������һ�����ﵽ��“�������s”�ϰ������r�t����ӡ���@��һ�ݰѼ��w���سа�������“�����”���s�������Ҳ��һ�ݸɲ��ɾ�Ҫ���X�����������������

��(y��n)�����“�҂�?y��u)�ʲôҪ���ǂ���ӡ����������Ǟ��˼s���Լ��������^ȥ���߲����S�����������҂������ˣ���؟(z��)���҂���ҹ�ͬ�Г�(d��n)�����������Ҫ��Ó؟(z��)����������������뵽�ܵ��h���J(r��n)�������F(xi��n)�ڸ㵽���Қvʷ�����^ȥ�ˡ���(x��)����ӛ2016��4��25̖��С������ĕr�������fС�������Ї��r(n��ng)��ĸ����Ҫ�l(f��)Դ��������������a(ch��n)��������”

��(y��n)�����“�f��(sh��)Ԓ�҂��Ǖr���ȥҪ�����ܿ����������҂��r(n��ng)�������еأ���ţ�����а����������ʲô�㲻�ϳԵ������҂����ﲻ���Ⱑ���^ȥ�иɶ����һ�����������ʮ�ֹ����������������ˣ���������ʮ�ֹ�������վ�������ٿ���������Ҳ��ʮ�ֹ���������r�g�L���lԸ��ɣ�����(d��ng)�r�ǂ����ߣ��s�����҂��r(n��ng)���^ȥι�i�����^һ�^����ι�u�����^��ֻ������������Y�����x������”

��(y��n)�����“���һ���J(r��n)������ֻ�а����طֵ����Ҹ����������ڄӷe�O�Բ����{(di��o)�����������r(n��ng)��N�ز�����������(qu��n)���҂�������ԣ����������w�F(xi��n)������x���ڶ�õ�ԭ�t��������㲻�������f�ڲ����ܵ���������������”

·�[������s�]���˸��p���~������(y��n)���̹�����������ͨ���������������Ҹ��������������������1961��9�£������Pꖿh�����_(d��)�^�ļ����ƏV؟(z��)������������ᳫ���a(ch��n)��������������a(ch��n)��������Ȼ���H�H�^ȥһ����������h�İˌ�ʮ��ȫ����ȫ�P�����@һ��������

��(y��n)�����“�����f�@ô�ɿ϶��������е��f����Ҳ����ȥ������������һ���҂���һ���f���������հ뼾�f����������҂�������������������ȥ���^��������������҂�Ҳ�ĸ���Ը�������oԹ�o�ڡ�”

��(y��n)����v����1978����“�������s”�ϰ��¼t��ӡ��ǰ������С����һ�����l(f��)չ�����IJ�����������(y��n)���һ߅���ֱȄ�������һ߅������v������(x��)��ƽ����ӛ����С����r���龰��“�Բ��������������ҼҶ�סС����������������Ҫ��܇�죬�ҼҶ���˽��܇��������@���ۂ��h�ĺ����ߵijɹ��������” ��(y��n)����f���� �@�������Ҹ��І��l(f��)�Ե���Մ�������ʹ꠆T������I(l��ng)��“���r(n��ng)”�����c�ĸ��_�ŵ��ش����x��

С����18λ�r(n��ng)��t��ӡ��“���a(ch��n)����”���s

40������������ÿ���漰�r(n��ng)�I(y��)�r(n��ng)����ش�ĸ�����С��������ʼ�K�e�O���c��������δȱϯ����2016�꣬��(y��n)��������������W(w��ng)�ϰl(f��)��������Ϣ�����@λ“�����”�Ď��^�����ٶȳɞ�С�����������D(zhu��n)���������������

1982��������������һ���P(gu��n)���r(n��ng)�幤����“һ̖�ļ�”��ʽ���_�����_���a(ch��n)���������ɵ�������������x���w��(j��ng)��(j��)�����a(ch��n)؟(z��)�����������Ĵ�������18ö�t��ӡ�����ļ�ͥ(li��n)�a(ch��n)�а�؟(z��)������������K�������҇��r(n��ng)�������(j��ng)�I�ƶȡ�

���40�걊־�ɳ��������40���ƵZ�^�M(j��n)�������40�괺�L(f��ng)���������Ї��������p�֕����ˇ��Һ�����l(f��)չ�ĉ���ʷԊ����(d��ng)���L(f��ng)���h�u�����f���䣬����һƬ�����ĈD����������(d��ng)���N�����������Ĺ�עһ�S��׃���Ї��ĸ��һ�@����������(d��ng)���������r(n��ng)������������Ҳ���Lj��ĸ�Ĵ����ˡ��������S���ο�Ľ��ǰ��̽�L���������^��Ѯ���������ڞ�С��������ȫ�Ї��~��F(xi��n)���r(n��ng)�I(y��)�ĵ�·�Ͻ��ԫI(xi��n)������

���ߣ��ϼ��� ��Դ�������W(xu��)Ժ�r(n��ng)��(chu��ng)�͌�(sh��)�`�F(tu��n)

�����l(xi��ng)���]

- �� �ĸ���£��ġ�����ɡ��t��ӡ���l(xi��ng)�����d�D��

- ������؞���䌍(sh��)�l(xi��ng)�����d��(zh��n)���������l(f��)�r(n��ng)�����ꄓ(chu��ng)��(chu��ng)�I(y��)�����������7��3�������������W(xu��)Ժ��ӹ��̌W(xu��)Ժ���r(n��ng)��(chu��ng)�f(xi��)ͬ�l(f��)չ�����l(xi��ng)��(chu��ng)���ܱ�ӿ����(sh��)�`�F(tu��n)���Pꖿh

- 07-06