2008 年“十二月花神”被列為安徽省非物質(zhì)文化遺產(chǎn),2011 年韓可枝老師本人被認(rèn)定為省級傳承人。7 月 1 日上午,團(tuán)隊成員拜訪了韓可枝老師并對其進(jìn)行了訪談。初次見面,團(tuán)隊成員均被韓老師由內(nèi)而外散發(fā)出來的精神氣質(zhì)所感嘆到,雖然年僅八旬,但她仍精神矍鑠,談起“十二月花神”時,眼中依然閃爍著熱忱的光芒。回憶起自己的學(xué)藝之路,仿若時光倒流,她微笑著說,自己第一次上臺演出,不過十四五歲的年紀(jì)。那時的自己,帶著初生牛犢不怕虎的沖勁,勇敢地站在了舞臺之上。面對臺下的觀眾,面對未知的挑戰(zhàn),自己沒有絲毫怯場,心中只有對表演的熱愛與執(zhí)著。那一刻,舞臺上的她,仿佛與“十二月花神”融為一體,用靈動的身姿、真摯的情感,演繹著花神的故事。

訪談過程中,韓老師從一個文件夾中拿出收藏已久的珍貴老照片、資料和獎狀,是那樣的整齊工整,可見她對這項寶貴遺產(chǎn)的珍視與熱愛,其中最早的照片可以追溯到 1957 年,“十二月花神”到北京中南海懷仁堂表演,受到周恩來和朱德的接見的。即使照片中的人經(jīng)過時間的洗禮已然褪去了芳華,但“十二月花神”的藝術(shù)精神卻永久傳承下去。

圖為團(tuán)隊成員訪談韓可枝老師(安徽師范大學(xué) 丁惠玲 提供)

韓可枝老師回憶“十二月花神”的發(fā)展歷程時強(qiáng)調(diào),在毛主席時期得到了好的發(fā)展,在“百花齊放,百家爭鳴”的雙百方針引領(lǐng)下,民間文化被大量挖掘出來,大型匯演和運(yùn)動數(shù)量較多,“十二月花神”這種民間舞蹈藝術(shù)形式得到了很好的發(fā)展。

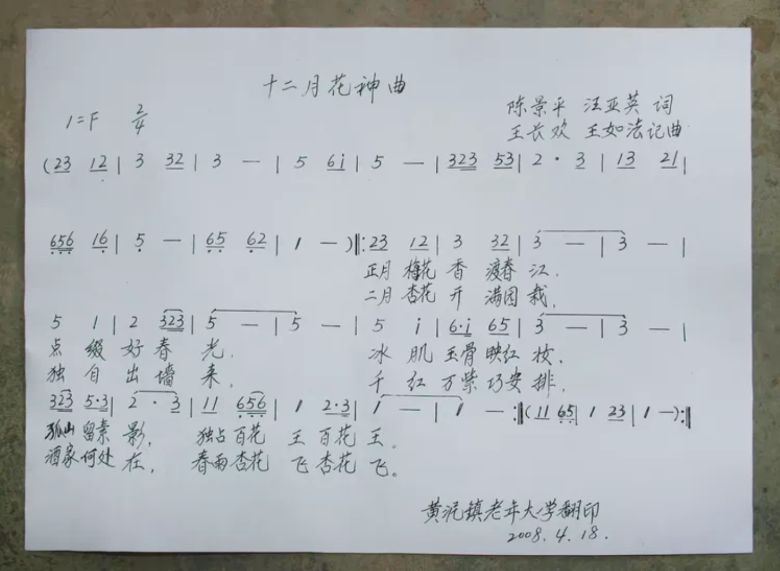

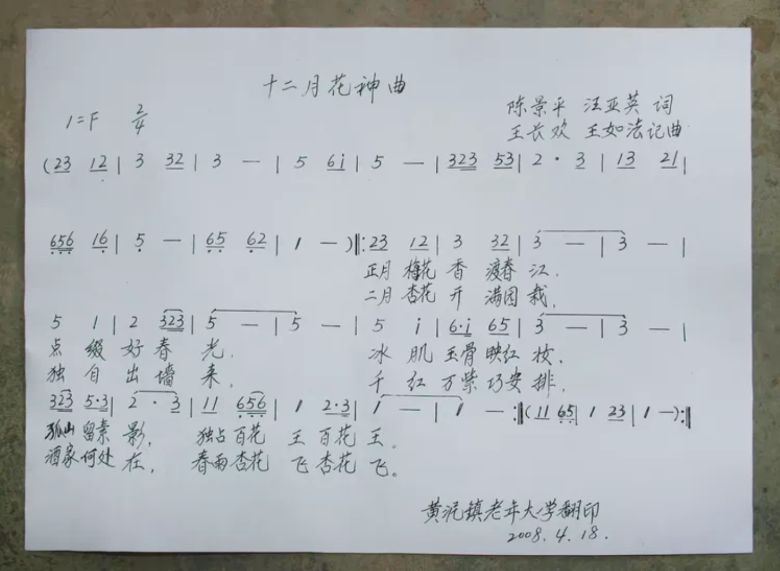

談及“十二月花神”的演奏曲名《抱椿臺》時,韓可枝老師強(qiáng)調(diào)它是一首古典曲譜,具有較高的歷史文化價值,“正月梅花香,渡春江,點(diǎn)綴好風(fēng)光......”,郭沫若先生曾評價其音樂“優(yōu)美動聽,一個字都不要刪”。“十二月花神”的樂雖以節(jié)令花卉為贊美對象,但表現(xiàn)的卻是民眾生活、風(fēng)土民情,特別是本地域人民的道德觀、審美觀,具有平民化文化特征。歌詞創(chuàng)造了優(yōu)美的人物形象,反映了平民化的樸實生活,愛國愛民,祈安求福,抑惡揚(yáng)善、頌忠懲奸,借古喻今,鼓舞斗志,并在發(fā)展中不斷創(chuàng)新,與時代同進(jìn)步,給觀眾帶來了審美趣味,為豐富和發(fā)展皖文化做出了積極貢獻(xiàn)。

圖為整理的十二月花神曲譜

時光在相遇與傾聽中悄然流逝,與韓可枝老師的交談很快迎來了尾聲,這次訪談不僅讓團(tuán)隊成員觸摸到非遺傳承人的堅守與情懷,更深刻體會到中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中蘊(yùn)含的精神密碼。站在文化傳承的新起點(diǎn)上,我們更應(yīng)意識到,非遺傳承不僅是對歷史的致敬,更是青年一代義不容辭的時代使命。

圖為團(tuán)隊成員與韓可枝老師交談(安徽師范大學(xué) 丁惠玲 提供)

展望未來,團(tuán)隊將繼續(xù)跟隨傳承人的腳步,探尋 “十二月花神” 背后的文化根脈,以實際行動踐行 “為人民服務(wù)” 的宗旨,讓這份承載著民族智慧的文化瑰寶,在歲月的長河中綻放出更加絢爛的光彩。我們也將繼續(xù)關(guān)注 “十二月花神”文化的傳承與發(fā)展,將個人理想融入文化強(qiáng)國建設(shè)的偉大征程,為推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展貢獻(xiàn)青春力量。

圖為團(tuán)隊成員與韓可枝老師的合照(安徽師范大學(xué) 劉艷 提供)