七月的槐林鎮,暑氣蒸騰,卻擋不住知識傳遞的熱忱。為了豐富鄉村兒童們的暑期生活,帶領其探索化學的奧秘,7月6日,巢湖學院化學與材料工程學院“化韻傳槐”星火實踐團奔赴槐林鎮,以“一院一鎮一品”暑期三下鄉活動為契機,將化學的奇妙種子,播撒進鄉村兒童的心田,用青春力量點燃科學探索的星火。

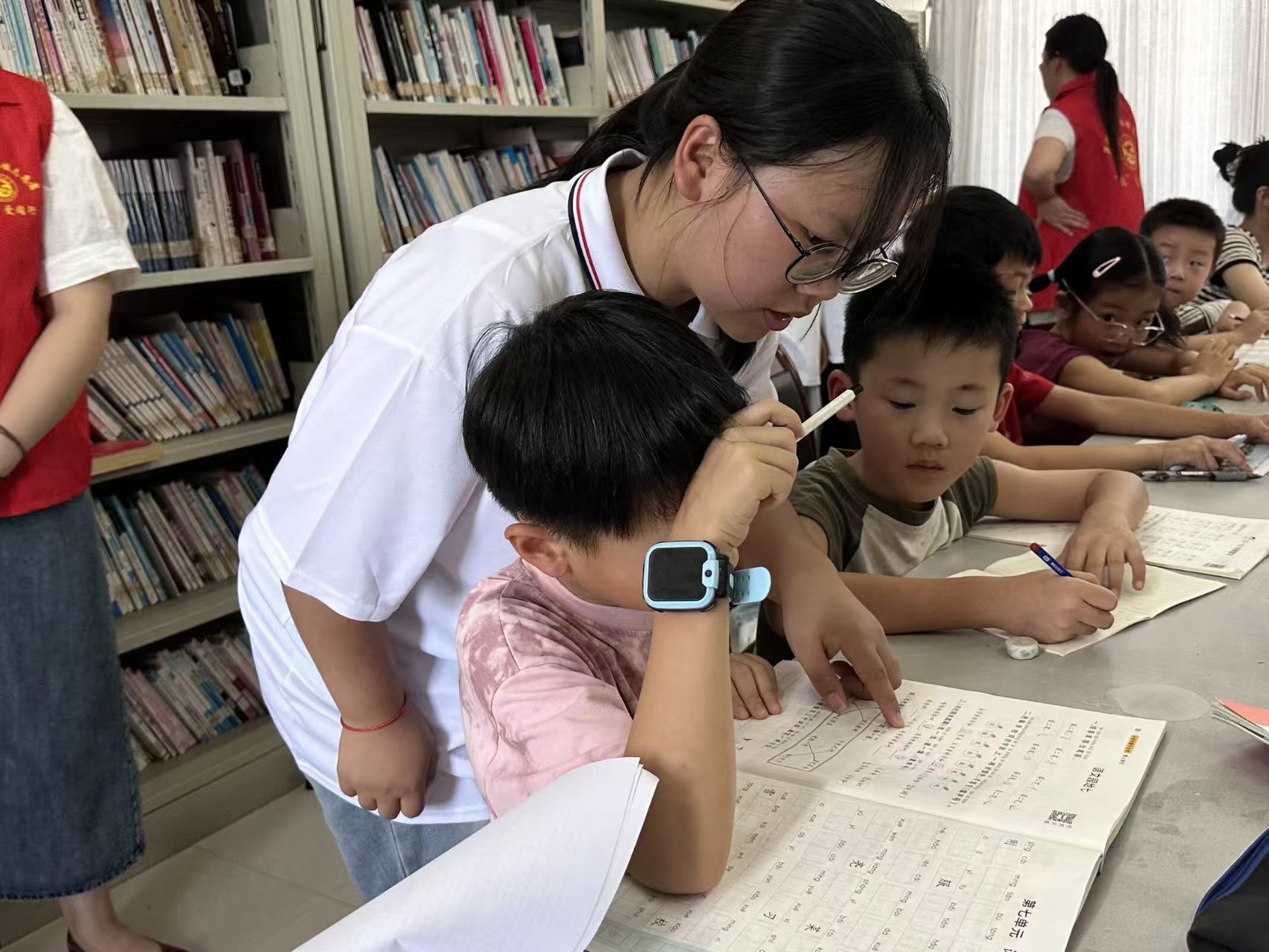

清晨的陽光灑進教室,志愿者們早已就位。面對孩子們五花八門的課業問題,他們變身“知識擺渡人”。數學題里的抽象邏輯,被轉化為田間地頭的實例;語文課文的深意,借著生動故事層層剖析。輔導中,志愿者們耐心的為小朋友們解答難題,面對數學難題,他們摒棄枯燥講解,以槐林鎮的建筑、作物為素材,將幾何圖形融入房屋結構,把數學運算與農田收成關聯,讓抽象知識“落地生根”;講解語文生字,從漢字的象形起源講起,“‘槐’字左邊是木,就像槐樹的枝干,右邊的‘鬼’,藏著古人對樹木靈性的想象”,生動詮釋讓生字學習趣味滿滿。孩子們從最初的拘謹,到主動提問、分享思路,學習氛圍里的溫度,是志愿者耐心澆灌的成果,為鄉村兒童的成長筑牢知識基石。志愿者們不僅解疑答惑,更傳遞學習方法。鼓勵孩子們“錯題分類”“聯想記憶”,讓被動接受變為主動探索。教室里,專注思考的神情、豁然開朗的笑聲,是知識耕耘后的收獲,為鄉村兒童的暑期學習筑牢根基。

圖為圖為實踐團成員輔導小朋友們寫作業。屠金雨攝

午后,趣味化學實驗成為最精彩的“冒險環節”。“熒光流星雨”中,維生素B₂在水中綻放熒光,像夜空中墜落的星;“彩虹橋”實驗中,濾紙里的毛細現象,讓彩色墨水如靈動絲帶蔓延,孩子們看著“彩虹”搭橋,忍不住伸手觸碰,驚嘆“原來紙里藏著會走路的顏色”;“藍海沉浮”里,白醋與小蘇打碰撞,氣泡托著藍色溶液翻涌,像極了深海浪潮,有孩子輕聲感慨“化學是海里的魔法”;“彩虹泡泡龍”中,彩色泡泡如長龍吐出;“特制版璀璨星空”里,瓶中液體暈染出夢幻色彩。孩子們的提問如連珠炮:“煙花顏色也是化學變的嗎?”“洗衣服的泡泡咋來的?”每一個問題,都是探索欲的延伸。志愿者們放手讓孩子操作,在“吹氣球的瓶子”實驗里,指導他們混合白醋與小蘇打,看著氣球慢慢鼓起,“哇,瓶子會吹氣球!”的驚嘆聲此起彼伏。每一次試劑添加、每一個現象觀察,都讓化學從課本上的文字,變成可觸摸的奇妙體驗,點燃孩子們對科學的好奇火種。

圖為實踐團成員與小朋友們共同完成吹氣球的瓶子實驗。屠金雨攝

實驗后,志愿者向小朋友們開展化學知識講座和心理講座,在為小朋友們講解化學知識的同時也為小朋友們疏通心理,讓小朋友們有一個開心快樂的童年。很快,夕陽西沉,活動進入尾聲。孩子們與志愿者圍坐,相機快門響起,笑臉在鏡頭前綻放。錄制互動視頻時,有孩子分享:“我以后想當科學家,做更多好玩的實驗!”志愿者們欣慰微笑,他們知道,科學的火種已點亮。這些畫面里,有孩子收獲知識的喜悅,有志愿者付出的滿足,溫暖與希望,隨晚風吹向槐林鎮的每一個角落。

圖為實踐團成員在為小朋友們授課。楊謝超攝

此次三下鄉活動,志愿者們以課業輔導為基,趣味實驗為翼,科普講解為光,不僅助力鄉村兒童解決學習難題,更點燃他們對科學的興趣。在槐林鎮的夏日時光里,化學不再是課本上的冰冷公式,而是看得見、摸得著的奇妙魔法。巢湖學院實踐團用行動詮釋青春擔當,讓支教成為鄉村兒童成長的“催化劑”,也讓更多人看到,鄉村科普教育的無限可能。未來,這份對科學傳播的熱忱,將繼續化作星光,照亮更多鄉村孩子的逐夢之路。

圖為實踐團成員與小朋友們的合影。崔柏浩供圖